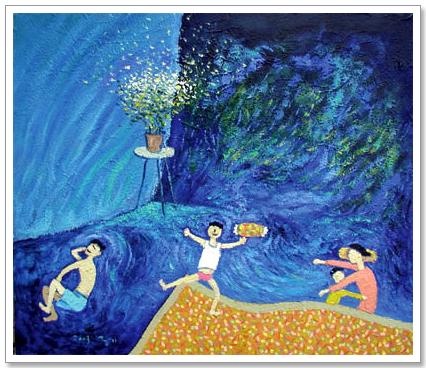

백중기

바라보기

나는 사실적 풍경화를 주로 그려왔다.

사방에 널린 날것의 풍경들을 이렇게 저렇게 내 나름의 상상력으로 다시 조합하여 멋지게 꾸며보고 싶은 욕심은 있으나 스스로 생각하기에도 답답한 구석을 드러낸다.

예를 들어 산수를 그린다 할 때, 진경에 무게중심을 둘 것이냐 아니면 내 나름대로 왜곡할 수 있는 자유를 스스로 충분히 허락할 것인가를 두고 고민하는 것이다. 이 갈림길에 대한 판단의 결과는 생각보다 크다.

비 내린 후 싱그러운 해바라기를 그린다고 가정해보자.

모양이 예쁘니 보이는 그대로의 모습을 기분 좋게 그려볼까? 그런데 해바라기 피어난 울타리에 허물어져가는 빈집이 보인다. 쓸쓸한 모습이다. 저 집의 역사적 내력은 무엇일까? 그 둘의 모습은 충돌한다. 그냥 해바라기는 해바라기이고 빈집은 빈집일 터이지만, 바라보는 내가 인간의 삶을 대입시키는 순간 이 풍경을 어떻게 바라보고 해석할 것인가? 고민이 생겨난다. 해바라기와 빈집과 내가 서로 상관있기도 하고, 따로 제각각 상관이 없기도 하다. 미묘한 긴장의 공간이다. 나는 이 부분에서 사실적 느낌을 확 던져버릴 자신이 없다. 리얼리즘적 요소는 아직 내가 부둥켜 안고가야 할 이유가 충분히 있기 때문이다.

가능성은 열 가지 스무 가지 서른 가지가 생겨날 수 있다. 이건 매우 중요한 철학적 의미를 안고 있다. 풍경은 그저 말없이 모든 것을 허락할 터이지만 그 중 한 부분을 선택하는 것이 행위 하는 인간, 나의 몫이다.

나는 이 부분에서 매우 고지식하다. 이유 있고 행복한 접점을 꿈꾸고 있으며 천천히 나는 넉넉하고 의미 있는 자유로움을 그림으로 말할 수 있으리라 믿는다.

별

가끔 습관적으로 혹은 주기적으로 별을 그린다.

별은 그저 반짝거릴 뿐 특별히 여러 모양이 없으니 상상력만으로 그림을 그리게 된다. 어릴 적 그토록 찬란했던 별의 추억이 아련하나, 추억과 그리움으론 설명이 부족하다. 나는 거기에 신화란 의미를 자연스럽게 덧붙인다.

중학교 시절인가, 누나가 마련한 아주 예쁜 공책에 시인 윤동주의 시 <별헤는 밤>을 써놓고 그림을 덧붙여 그렸던 기억이 난다. 그리고 자주 읊다보니 저절로 외워버렸다.

별하나에 추억과/ 별하나에사랑과/.....

별하나의 어머니 어머니.....

어머님, 나는 별 하나에 아름다운 말 한 마디씩 불러봅니다/ 소학교 때 책상을 같이 했든 아이들의 이름과...어머님/ 그리고 당신은 멀리 북간도에 계십니다...

나는 무엇인지 그리워/ 이 많은 별빛이 나린 언덕 우에/ 내 이름자를 써 보고/ 흙으로 덮어버리었습니다.

별빛이 나린 언덕....

내게 있어 윤동주는 별의 품에 안긴 서정적 민족시인이었고, 그 품안에서 설움과 추억과 눈물과 빛을 노래했고, 죽는 날까지 한점 부끄럼 없기를 맹세하였기에, 그 님을 품었던 별은 깊이와 세월을 멀리 뛰어넘어 내겐 아득하게 알 바 없는... 늘 현재인 신화이다.

자본

내 스스로 즐겨 향유하는 자본은 솔직히 욕망의 덩어리에 가까워 천박하다. 순환이 없이 일 방향으로 질주하는 폭주기관차와도 같다. 두메산골 깊은 골짜기 어디라도 침투한다.

이성의 승리라고 말하기엔 이르다. 자본은 개인을 무한 자유로 인도할 듯이 유혹하나, 동시에 몰 개성화를 끊임없이 부추긴다. 별은 더 이상 옛날 그 시절처럼 영롱하게 반짝이지 않는다. 세계화를 꿈꾸는 예술가들은 거기에 저항하지 않는다. 시대정신이 아니라 시대상황만 있는 듯하다. 꽃 한 송이, 구름 한 자락도 자본 앞에선 신음한다. 우리 모두는 냉정한 착취자이다. 자본의 뒷골목은 처참하고 대안은 부재하다. 예술가들은 그 것들을 부려 재 포장하여 기계적 빛깔로 치장하는 데 익숙하다. 의미보다 세련됨을 생산한다. 내용을 묻기보다 감각을 따진다. 반성의 몫은 누가 나누어 가져야하는가? 나 또한 마찬가지이다. 느림보 걸음이 버거울 뿐이다. 이슬 먹고 살 수는 없는 것 아닌가. 분명한 것은 나는 함께 빨리 달리면 가랑이가 찢어진다는 것이다.

희망

사람이 절벽위에 수십 년 혹은 수백 년 견디어온 나무 한 그루 보다 위대할 것이 하나도 없다고 본다. 우리는 간단히 그 나무를 배어 버릴 수 있으나, 절벽에 웅크린 나무는 맨 몸으로 별빛을 받고 달빛을 받고 눈과 비와 바람과 이 땅의 매서운 폭염의 사계절을 온전히 견뎌온 존재이기 때문이다. 다만 그들은 해와 달과 별과 거친 바람과 눈보라를 받아들여 견디어 오며 제 색깔을 내고 숨을 쉬었으나, 하나 빠진 것은 별로 돌아다니며 남을 해칠 능력이 없다는 것 일게다.

셀 수 없이 많은 별이 있듯이, 생명이 있는 것들은 서로 죽이고 죽여도 세상에 단 하나인 소중한 개체적 존재이다. 약육강식의 이치를 극복해보라고 신이 인간에게 이성을 보탠 것이 아닌가. 보이는 것들이 저마다 하나의 주체요 저마다 공평하게 개성을 꿈꾸는 게 아니던가.

그 별들이 하나하나씩 모여 은하수를 꿈꿀 수는 없는 겐가.

생의 화두요 꿈꾸어야할 희망이다.

저마다, 스스로 독특하게 함께

빛나는 별 말이지요

영월 화실에서 백중기

'유익한 정보' 카테고리의 다른 글

| 2007 미스 유니버스 전통의상 (0) | 2007.08.14 |

|---|---|

| [스크랩] 양귀비 꽃...!!! (0) | 2007.08.14 |

| [스크랩] ◆ 하 삼두 [ 먹 그림 ] (0) | 2007.08.14 |

| [스크랩] 여인과 보리밭 (0) | 2007.08.14 |

| [스크랩] 운보 김기창 화백 작품 (0) | 2007.08.14 |